The Hunt e Bloodshot – Digitale E Post-Verità Nel Cinema Contemporaneo

Capire il cinema, aprirsi al cinema, significa anche provare a leggere il sistema da prospettive inaspettate.

Il primo passo è liberarsi dalla prigione del bello, dal credere cioè che solo ciò che è esteticamente rilevante, che tutto ciò che risponda a canoni definiti, riconosciuti e apprezzati sia degno di essere analizzato, compreso e approfondito.

Nulla di più sbagliato in realtà, non solo perché, spesso, un prodotto non riuscito può in realtà offrire un punto di vista inedito o originale su una questione profonda legata alla contemporaneità e probabilmente risultare poco incisivo o qualitativamente insufficiente per motivi diversi dalla sua capacità argomentativa, ma soprattutto perché, a volte, sono propri i progetti imperfetti, magari impulsivi, più grezzi, a catturare e rilanciare al meglio spunti sullo spirito del tempo, su quella contemporaneità con cui essi stessi interagiscono.

Dopotutto si sta parlando proprio di quei prodotti che quel contemporaneo lo assorbono in maniera più profonda o perché guidati da un autore dal pensiero definito, magari eminentemente politico e che dunque attorno allo spirito del suo tempo vuole prendere posizione o di quei prodotti con alle spalle un creativo emergente, senza ancora una firma definita, e dunque quasi inconsciamente permeabili a tutti quegli spunti che sostanziano il contesto con cui vanno ad interfacciarsi. A guardarsi intorno, appare chiaro che il tema caldo che l’arte sta provando a tematizzare in questi anni è proprio il ruolo del mezzo digitale all’interno della contemporaneità, uno spunto che se spesso è affrontato apertamente dall’intrattenimento degli ultimi cinque o dieci anni, forse ancor più spesso è sullo sfondo, nascosto, indiretto, praticamente di tutto ciò che vediamo, ascoltiamo o leggiamo tanta è non solo la necessità di dare corpo a questo desiderio di decodifica ma anche la sua pervasività.

Non c’è da stupirsi: il digitale sta lentamente diventando il demiurgo della realtà che noi stessi filtriamo attraverso gli strumenti elettronici. Attraverso di esso la verità può essere artefatta, intere storyline possono essere pensate da zero, consegnate al pubblico attraverso i mezzi d’informazione e influenzare una società con la cui concretezza in realtà non hanno mai avuto a che fare, l’opinione pubblica o anche solo le aspettative dei cittadini/utenti possono essere modificate repentinamente attraverso anche solo un semplice file JPG rilasciato in rete e reso virale dal passaparola o un video deep fake in cui un candidato alla presidenza insulta in un fuorionda l’avversario politico.

Sono gli anni della Post Verità e nessuno ci ha mai effettivamente preparati a questo turning point fondamentale, nessuno ci ha mai detto cosa voglia dire non avere più la certezza di ciò con cui entriamo in contatto ogni giorno, cosa significhi confrontarci con concetti di bene e male, di giusto o di sbagliato così labili, a mettere in dubbio praticamente tutto ciò che vediamo e allora ecco che torna la necessità di un cinema che si fa mezzo attraverso cui poter prima tematizzare, poi rendere a misura di sguardo dello spettatore e subito dopo affrontare questo vero e proprio trauma della contemporaneità.

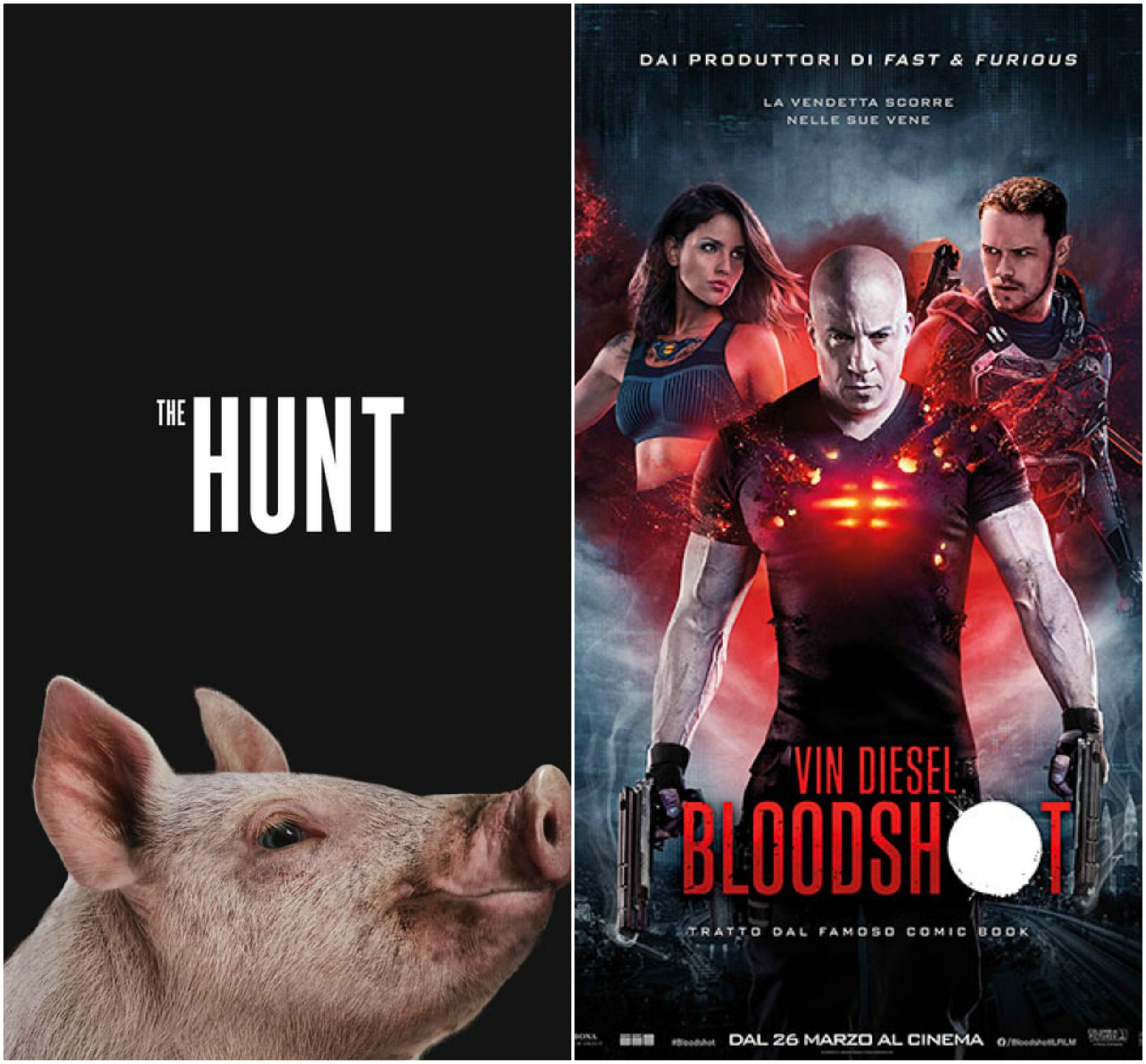

In particolare, qui ci concentreremo su due progetti recenti che hanno provato a offrire il loro punto di vista sul tema, The Hunt, scritto da Damon Lindelof e diretto da Craig Zobel e Bloodshot, diretto da Dave Wilson, due progetti che sono anche due casi d’esempio perfetti per il discorso che qui stiamo provando ad organizzare.

In primo luogo perché sono film che sarebbero dovuti uscire in sala ma che a causa dell’epidemia sono stati distribuiti in streaming, in un trionfo simbolico del digitale che non solo, di fatto, si propone come salvatore di parte di un orizzonte culturale ma appare ancor più fortemente come entità che riscrive la nostra esperienza del reale e, in questo caso, non ci offre altra scelta per confrontarci con un film se non quella di guardarlo sfruttando lo streaming su uno schermo principalmente non pensato per quello scopo.

Secondariamente si è scelto di concentrare la nostra attenzione su due progetti volutamente agli antipodi di un’ipotetica bilancia qualitativa e di ricezione spettatoriale. Se The Hunt è un progetto che desidera interfacciarsi con il pubblico più “alla moda”, che segue i progetti della Blumhouse, che bene o male conosce o è appassionato alla scrittura peculiare di Damon Lindelof, insomma una pellicola stratificata, pienamente all’interno delle coordinate della coolness contemporanea, Bloodshot è un film almeno all’apparenza più superficiale e diretto, che si muove all’interno delle coordinate del cinema action più muscolare e non brilla, almeno ad una prima occhiata, per una straordinaria qualità estetica, eppure entrambi hanno un discorso articolato e straordinariamente intelligente a reggerli, una lettura della contemporaneità non scontata che li rende prodotti degni d’interesse al di là del mero e soggettivo giudizio di gusto.

Pur lavorando all’interno dello stesso orizzonte di ricerca, The Hunt e Bloodshot decidono di concentrarsi su due aspetti diversi del rapporto tra contemporaneità, digitale e verità.

Per Zobel e Lindelof tutta la partita si gioca in effetti sul meccanismo di immedesimazione a due versi dello spettatore nei confronti del sistema narrativo del film (fatto di aspettative accolte o tradite) e del suo rapporto empatico, di rispecchiamento, con protagonista e personaggi.

In questo senso, i primi venti minuti della pellicola hanno un vero e proprio sapore programmatico.

Nella lunga sequenza che mostra il primo contatto delle vittime con il gioco al massacro a cui dovranno sopravvivere la diegesi si diverte a giocare col nostro attaccamento emotivo nei confronti dei protagonisti (o a coloro che consideriamo tali), nel giro di quindici minuti lo spettatore riesce ad individuarne almeno sei che però vengono rapidamente fatti fuori dai ricchi cacciatori o dalle trappole del gioco uno dopo l’altro fino a quando l’unica sopravvissuta sarà Betty Gilpin/Snowball.

È il primo passo di una strategia di disorientamento atta a riscrivere le regole essenziali attraverso cui lo spettatore interagisce con il film, che proseguirà lungo tutta la pellicola e che acquisterà profondità e per certi versi ambizione ad ogni minuto che passa.

Nel momento in cui abbiamo di fatto conosciuto la nostra protagonista, il nostro transfert emotivo, le carte vengono di nuovo sparigliate. Il punto è che in effetti verso The Hunt lo spettatore rischia di peccare di superficialità, aspettandosi (complici anche le polemiche sollevate dalla stessa amministrazione Trump attorno al prodotto e che ne hanno ritardato l’uscita in un primo momento) un film totalmente organizzato su una lotta che avrebbe visto i ricchi repubblicani, razzisti e criptofascisti contrapporsi al popolo inerme, repubblicano, progressista, ma cosa succede quando (basta in fondo un intelligente scambio di battute tra Snowball e una coppia di droghieri) un altro tassello del meccanismo di svelamento delle aspettative dello spettatore e del suo rapporto con ciò che lui crede vero va in mille pezzi e ci rendiamo conto che stiamo parteggiando per una donna che fino a prova contraria è un individuo ideologicamente ambiguo (ex militare, cyberbulla, Trumpiana) e che coloro dotati di una sensibilità forse più vicina alla nostra, coloro con i quali dovremmo sentirci più affini, sono i cattivi della storia?

Quello organizzato da The Hunt è, forse, il livello successivo dello straniamento politico che Brecht cercava nell’arte, un trionfo dell’atto performativo (tutti o quasi si fingono qualcun altro, anche le vittime) che vorrebbe far distaccare la nostra identità di spettatori, farci vedere dall’esterno, provare a stimolare quel senso critico, quella riflessione che evidentemente i media, l’informazione, ancora non riescono ad offrirci pienamente ma che è forse l’elemento essenziale per vivere la contemporaneità: cercare le fonti, indagare per ulteriori conferme dopo aver letto una prima notizia, esercitare la propria logica, imparare a filtrare nel giusto modo la realtà che ci circonda attraverso il digitale.

Fondamentale in questo senso è proprio lo scontro finale tra Snowball e il personaggio di Hilary Swank. Nella foga del combattimento e in pieno ossequio al cliché del dialogo finale tra eroe e villain, Athena Stone ripercorre la vita di Snowball e lascia intendere che forse questa fine è l’unica possibile per una persona nata in un ambiente sociale estremista e disagiato come quello da cui proviene la protagonista.

Poco prima del colpo finale, però, la svolta: Snowball afferma candidamente che lei non è nata dove crede Athena, che suo padre non è morto per abuso di sostanza, che sua madre non è la violenta che ella crede sia che, in sostanza, lei non è la donna che Athena e gli altri cacciatori stanno cercando.

È la beffa suprema, il grado zero del percorso (auto)critico che il film ha organizzato per il suo spettatore, lo svelamento del meccanismo spettacolare che regge il progetto e l’amara ammissione che, forse, tutto quello che abbiamo visto finora non ha mai avuto effettivamente un senso.

La verità è morta, evviva la verità.

Da un punto d’osservazione differente rispetto a quello di Lindelof, Bloodshot tenta invece un approccio più diretto alla materia ragionando su cliché, meccanismi di genere e su ciò che materialmente vede lo spettatore nel momento in cui si confronta con il film, un lavoro su immagine e immaginario che è perfettamente complementare al discorso di The Hunt.

Anche in questo caso è il primo atto a dettare le regole del gioco. Lo spettatore si confronta con una narrazione volutamente artificiosa e che non nasconde il suo debito con decenni di cinema action.

Si cerca volutamente la sensazione di deja-vu, anche a rischio di far credere allo spettatore che quello che sta vedendo è l’ennesimo, banale, film d’azione muscolare fine a sé stesso, poi però, di nuovo, il banco salta: la manipolazione avvenuta nel tessuto del racconto esplode in tutta la sua forza: il personaggio di Vin Diesel è in effetti un uomo manovrato dal potere delle informazioni e che, fin dall’inizio del film, all’insaputa dello spettatore, è immerso in una realtà manipolata a regola d’arte attraverso il digitale. Il tutto acquista maggiore forza perché dal momento in cui Bloodshot consuma la sua vendetta sull’assassino della sua ragazza, dal momento in cui il loop in cui è intrappolato si ripete fino a poco prima della fine noi saremo unici testimoni delle strategie di manipolazione delle informazioni operate a discapito del protagonista, costretto a rivivere un trauma in realtà mai avvenuto e di vendicarsi su un assassino sempre diverso, il cui volto è ricreato digitalmente attraverso gli algoritmi sulle fattezze dei bersagli che il CEO della Rising Spirit desidera eliminare per proprio tornaconto personale. In fondo, l’arco del personaggio di Bloodshot è quello di una persona che riesce a interfacciarsi con il mezzo digitale in maniera sempre più consapevole da emanciparsene, piegarlo ai suoi voleri e sottrarlo al monopolio del potere centrale.

Di nuovo, ci viene offerta la possibilità di osservare il meccanismo di inganno dall’esterno, sperando che quest’azione politica di distacco dall’io profondo ci possa aiutare a ripensare al modo in cui ci rapportiamo al reale attraverso il digitale.

Esiste, in sostanza, lo ripetiamo ancora una volta, un nuovo modo di intendere il cinema politico, che entra a gamba tesa nella contemporaneità, la commenta, tenta di cambiarla, stimola il dibattito negli spettatori attraverso generi di consumo, lentamente, stiamo provando a circoscrivere i confini di questa scena, speriamo che questo pezzo serva anche a portare l’attenzione di chi guarda su questa galassia ancora in formazione ma la speranza è che tutto ciò possa servire anche come invito a guardare il cinema da un’altra prospettiva, più distaccata, fredda forse, volta a separare la soggettività dall’oggettività di giudizio, aprendosi a decine di prodotti magari non esteticamente memorabili ma capaci di raccontare il particolare contesto socioculturale in cui sono inseriti meglio di altri.

Alessio Baronci