Mank – Elogio Di Un Cinema Statico

Parlare di Mank, l’ultima creatura di David Fincher, significa procedere ad una profonda azione di debunking che prenda di petto di film e lo interroghi su ogni sua zona critica.

Sia chiaro, tuttavia, che se è vero che il senso profondo di Mank è quello di svelarne i meccanismi su cui si regge, è altrettanto vero che in nessun caso siamo interessati a comprendere cosa ci sia di storicamente vero nella lettura che Fincher (meglio che i due Fincher) danno di Mank, anche perché lo sappiamo già: poco o niente prevedibilmente, ma non è certamente un problema, anzi.

Ben più interessante e costruttivo è interrogarsi sulla grana di Mank, meglio ancora su tutto ciò che si vede in controluce. Il primo elemento di cui prendere atto riguardo al film, forse ancor prima di premere Play, è che, con buona probabilità, questo non è il film che Jack Fincher aveva in mente fin dall’inizio.

Del Mank di suo padre, forse, David Fincher ha conservato, oltre al soggetto, gli snodi principali della trama e la caratterizzazione dei suoi protagonisti ma tra le pieghe del film, sottotraccia, c’è troppa, davvero troppa enfasi sugli immaginari a contatto con la contemporaneità, sulla sfera mediale, sullo spettacolo come strumento di falsificazione supremo della realtà che è impossibile non considerarlo più un’opera di Fincher figlio che di Fincher padre.

Preso atto della paternità quantomeno ambigua dell’opera non rimane altro che scardinare, come in un effetto domino, tutti gli altri apparenti pilastri su cui dovrebbe poggiarsi Mank.

Si parte col riconoscere che l’ultimo progetto di Fincher non è un biopic su Herman J. Mankiewicz, né è una storia di un particolare segmento della Hollywood della Golden Age, al contempo, un tratto da non sottovalutare nei nostri tempi così affascinati dal passato e dall’eterno ritorno di strutture conosciute e consolidate è costituito dal fatto che il film non è neanche un elogio di quel momento storico o di quei metodi produttivi, elementi che per Fincher, come si vedrà, saranno piuttosto un mezzo per arrivare ai propri obiettivi più che il fine ultimo del suo viaggio.

Piuttosto, Mank si pone soprattutto come una riflessione squisitamente autoriale sullo stato di salute del cinema contemporaneo, letto attraverso l’ideologia di Fincher che finisce per rifrangersi nella dimensione del cinema classico, più simile in questo senso ad un ambiente controllato su cui riprodurre in scala una situazione reale che come altare su cui celebrare un’età dell’oro ormai perduta.

E se è vero che Fincher non è certo il primo ad utilizzare la Storia come prisma utile a studiare il tempo presente, forse, come si vedrà, rimane uno dei pochi ad avere un atteggiamento ai limiti dell’ambiguo rispetto alla materia che si ritrova ad osservare.

Il primo vero passo per avvicinarsi ai lati più profondi di Mank è in effetti riconoscere quanto si tratti di un film attraverso cui David Fincher si ritrova ad analizzare con severità non solo la contemporaneità ma anche quel cinema classico che, secondo alcuni, il film vorrebbe celebrare: Mank è dunque un film tanto antimoderno (per dirla con Compagnon), quanto antiretromaniaco (per dirla con il sempre presente Simon Reynolds), in cui tutto si gioca nella zona grigia tra questi due atteggiamenti estremi.

Il punto, tuttavia (ed è forse qui che nasce l’equivoco alla base della risposta popolare a Mank) è che per quanto estremamente schierato e convinto delle sue argomentazioni, il film di Fincher origina a partire da un crogiuolo che accoglie un flusso costante di stimoli costituiti non solo, come si vedrà, dai tratti ricorrenti del suo cinema ma anche da emersioni del mondo digitiale da un lato e da input legati ad una profonda fascinazione per il passato dall’altro.

Si parte, però, da lontano, da un affresco storico di cui Fincher direziona costantemente i caratteri attraverso una rilettura autoriale del biopic, in cui il cuore della argomentazioni si coagula in tutti quegli scartamenti dalla norma, in tutte quelle parentesi in cui la biografia di Mank devia e l’uomo diventa prima alter ego dei due Fincher e poi strumento con cui David prova a scardinare i meccanismi occulti e le ipocrisie del mondo dello spettacolo, mettendo radici in quei momenti in cui del cinema viene messa in risalto l’artefazione e il sapore carnevalesco, in cui tutto non solo è falso ma anche inaspettatamente doloroso.

Ciò che colpisce, in questo senso, non è tanto la pervasività della rilettura della Storia da parte di Fincher ma l’aggressività del suo approccio, che lo porta a non fermarsi praticamente di fronte a nulla se in ballo c’è la possibilità di analizzare la contemporaneità da un nuovo punto di vista, dalla sua personale posizione di osservatore.

Con buona probabilità la caratterizzazione spigolosa e aggressiva di Orson Welles offerta da Tom Burke ma soprattutto il ruolo di Shelly Metcalf, regista inventanto da zero da Jack Fincher e che costituirà il vero e proprio turning point della militanza politica di Mank sono proprio le dirette conseguenze di quest’approccio alla storia così volutamente fuori dagli schemi.

Da un certo punto di vista Mank è un lungo inseguimento tra il gatto ed il topo, tra il passato, continuamente ricercato e ricreato dallo sguardo di Fincher, che arriva ad invecchiare digitalmente il sonoro, a simulare i cambi di rullo, a suggerire a Trent Reznor ed Atticus Ross di lavorare su una drammaturgia del suono apertamente citazionista dei classici del passato e un presente in fuga che però non può che far trasdare dal tessuto di quella stessa Hollywood della Golden Age, tutta la sua grana eminentemente digitale.

Mank si muove dunque in un mondo in cui i suoi stessi colleghi discutono in una riunione di produzione di sviluppare un franchise esattamente come farebbero gli executives di Marvel, Disney o Warner oggi, il tutto mentre, forse unico intellettuale lungimirante in uno spazio dominato da cinici arrivisti, cerca di schivare le minacce di una (post)verità manipolata attraverso il cinema e l’immagine in operazioni che annunciano gli spettri di certo populismo di là da venire.

Al contempo, il mondo costruito dai Fincher a immagine e somiglianza della Storia interroga lo spettatore attraverso un continuo Who Is Who, stimolando quel fact checking che è un altro strumento centrale che, in era digitale, guida sempre più spesso lo spettatore nel suo confronto con un’opera audiovisiva, il tutto mentre viene accompagnato dalla diegesi nella biografia esplosa di Mank, a contatto con un tempo liquido, manipolato, in cui passato e futuro si intrecciano in un gioco di causa ed effetto ma soprattutto di link, di legami pregni di significato tra oggetti e soggetti apparentemente diversissimi. L’unico elemento che forse non cambia nel contatto fluido tra passato e presente è forse una Hollywood colta in una crisi che è al contempo economica e valoriale, una presa di coscienza tra l’altro ancora più impietosa nel momento in cui Fincher riflette sulle strategie per contrastare la catastrofe. Perché se è vero che la Hollywood degli anni ’40 può contare su Orson Welles, outsider indipendente che lavora al di fuori del sistema delle major e desidera ricostruire i meccanismi produttivi da zero, nel presente Netflix solo in apparenza si pone come la salvezza di un immaginario e il centro di una traslazione dell’esperienza di visione, in realtà l’azienda di Los Gatos è solo il fondo nero del pozzo oscuro in cui è finito il cinema ed è stata scelta come canale di distribuzione di Mank solo perché ormai tutto è perduto, perciò tantovale sopravvivere in ogni modo possibile.

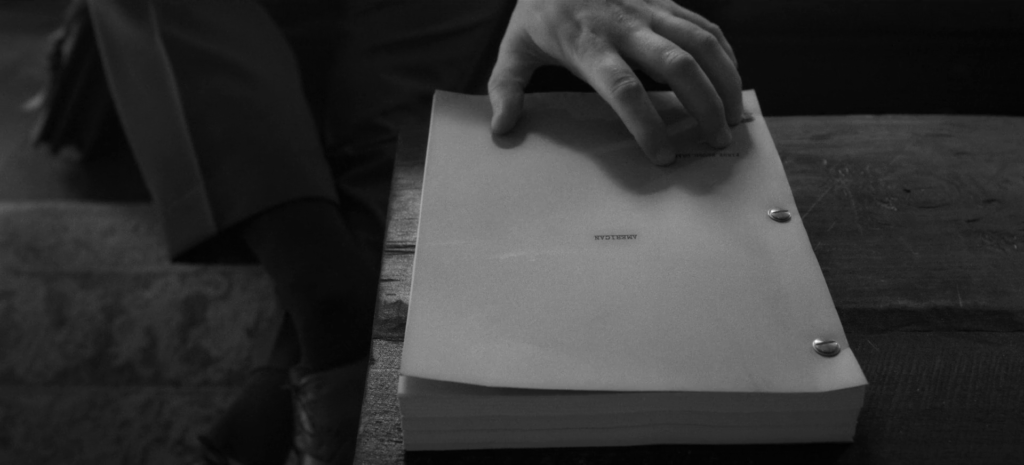

In questo senso è abbastanza rivelatorio che il Cinema raccontato in Mank è frammentario, sghembo, sconclusionato, sezionato, fatto di scene che vengono discusse, progettate, ma mai effettivamente girate, di un’azione creativa tutta fuori scena, un cinema a suo modo statico, fermo, nullo, in fondo l’unico risultato possibile quando a confrontarsi sono due forze uguali e contrarie come quelle dell’ipermodernità e della retromania, che scorrono nel tessuto di Mank, perfetto luogo di ritrovo di divi e creativi sempre più simili a fantasmi informi, a ombre apatiche una volta grandi.

Forse ad oggi il picco di maturità della ricerca di David Fincher su contemporaneità e spazio mediale, Mank colpisce però soprattutto, al di là della sua cura formale, per lo sguardo assolutamente disincatato e pessimista con cui Fincher cattura un intero immaginario e il suo sistema semantico, un approccio tanto lucido quanto raro in un’epoca costruita su magnifiche sorti e progressive e su Yes Men a tutti i costi. A volte serve che qualcuno rompa il velo di Maya, a volte è interessante ciò che ha da dirci, anche se, o forse soprattutto se, siamo in disaccordo con lui.